Perambahan Hutan di TNTN

Warga Enam Desa di Riau Tolak Relokasi, Tawarkan Solusi Hijau Jaga Hutan demi Masa Depan

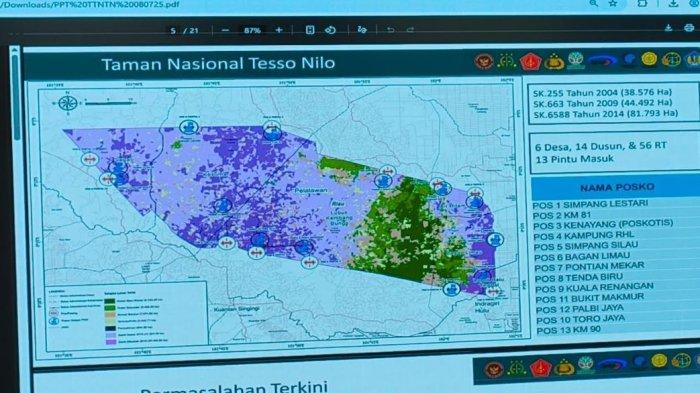

Warga dari enam desa di Riau menolak untuk melakukan relokasi dari tempat tinggal mereka yang dinyatakan masuk dalam kawasan Taman Nasional

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Sesri

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Puluhan ribu warga dari enam desa di Provinsi Riau menolak untuk melakukan relokasi dari tempat tinggal mereka yang dinyatakan masuk dalam kawasan Taman Nasional.

Pemerintah meminta mereka untuk melakukan relokasi mandiri sebelum 22 Agustus 2025.

Bagi warga, tanah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang sudah mereka bentuk menjadi komunitas utuh, lengkap dengan rumah, sekolah, masjid, gereja, hingga pura.

"Kami bukan perusak hutan. Kami bagian dari alam dan ikut menjaganya," ujar Abdul Aziz, Juru Bicara Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau, Jumat (11/7/2025).

Menurut Aziz, wilayah yang kini disebut sebagai Taman Nasional dulunya merupakan bekas konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik sejumlah perusahaan, seperti PT Dwi Marta dan Inhutani.

Bahkan, jauh sebelum status kawasan ini berubah menjadi Taman Nasional, ribuan hektare lahan sudah terlebih dahulu dihuni dan dikelola oleh masyarakat.

Baca juga: Satgas PKH Blak-blakan Ungkap Cukong Sawit Kuasai TNTN, Pemilik Lahan Ada di Jakarta hingga Medan

Baca juga: TNTN Berubah Jadi Kebun Sawit Ilegal, Tutupan Hutan Alami Tinggal 15 Persen

Aziz mempertanyakan proses penetapan kawasan hutan tersebut, yang menurutnya tidak transparan dan abai terhadap keberadaan masyarakat lokal.

Ia menekankan, penataan batas kawasan semestinya mempertimbangkan hak-hak warga yang sudah lebih dulu tinggal dan membangun di sana.

"Penunjukan Taman Nasional seharusnya melalui kajian yang adil. Tapi saat masyarakat disebut perambah dan diminta angkat kaki tanpa pembelaan hukum, ini seperti menghapus sejarah kami," tegasnya.

Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tahun 2006 menunjukkan bahwa kawasan itu bukan lagi hutan primer.

Hanya sekitar 10 ribu hektare yang masih memiliki kerapatan pohon di atas 70 persen, sedangkan sisanya merupakan bekas tebangan HPH yang jauh dari kondisi hutan alami seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Dalam penjelasannya, Aziz juga membantah klaim bahwa kawasan itu merupakan paru-paru dunia.

“Paru-paru dunia yang diakui secara internasional adalah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu, bukan kawasan ini. Itu ditegaskan dalam Konvensi Jeju tahun 2019,” jelasnya.

Menolak hanya dianggap sebagai penghalang pelestarian, warga justru mengajukan solusi nyata.

Mereka menyatakan siap menyisihkan Rp500 ribu per hektare dari hasil kebun sawit mereka setiap tahun untuk mendanai penghijauan.

Jika luas lahan yang dikelola mencapai 60 ribu hektare, maka sumbangsih itu bisa mencapai Rp30 miliar per tahun atau Rp2,5 miliar per bulan.

Dana itu rencananya akan digunakan untuk menanam pohon dan menjaga keberlanjutan hutan.

Tak hanya itu, warga juga bersedia mengelola dan menjaga hutan negara seluas 75 ribu hektare di sekitar kawasan, yang saat ini masih menjadi konsesi perusahaan.

“Kami siap menghijaukannya. Bahkan, jika perlu, kami akan bangun rumah untuk gajah dan satwa lain, agar bisa hidup berdampingan dengan manusia,” kata Aziz.

Sebagai bentuk keseriusan, mereka sudah menyampaikan pernyataan tertulis ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada 2 Juli 2025.

Dalam dokumen itu, warga tidak hanya menyampaikan penolakan, tapi juga tawaran solusi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Warga dari enam desa yang terdampak—Bukit Kusuma, Lubuk Kembang Bunga, Segati, Gondai, Air Hitam, dan Bagan Lima, berharap pemerintah tidak hanya melihat mereka sebagai beban, tetapi juga sebagai mitra pelestarian.

Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 25 ribu jiwa yang tinggal di kawasan tersebut, termasuk 10 ribu orang di tiga dusun Desa Lubuk Kembang Bunga.

"Relokasi bukan solusi bagi kami. Kami tidak ingin menjadi pengangguran atau gelandangan di tanah sendiri. Kami hanya ingin hidup berdampingan dengan hutan, menjaganya, bukan merusaknya,” kata Aziz.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

| Banyak Warga Punya Kebun Sawit Dalam Kawasan TNTN, Dansatgas PKH: Bukan Tempatnya yang Benar |

|

|---|

| Lahan yang Tak Terdata Satgas PKH Dianggap Milik Cukong dan Akan Diproses Pidana |

|

|---|

| Kelola Lahan TNTN Sejak 2004, Warga Bagan Limau Kini Serahkan Ribuan Hektare ke Negara |

|

|---|

| Reforestasi di TNTN, Dansatgas PKH Tanam Pohon di Lahan Bekas Sawit |

|

|---|

| Pohon Sawit Ditumbangkan Pakai Alat Berat di Lahan 3 Ribu Hektare di TNTN |

|

|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.